- Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore

- Biblioteche Pubbliche Statali

- Diritto d'Autore

- R.P.G. - Registro Pubblico Generale delle Opere Protette

- Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

- Opere orfane

- Opere fuori commercio

- Violazione dei diritti di proprietà intellettuale

- Unione Europea

- Focus attività

- CREDA

- Norme di riferimento e link utili

- Diritto d'autore - Prestito

- Diritto d'autore - Reprografia

- Contributi

- Biblioteche non statali

- Capitale italiana del libro

- Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria

- Editori di arte e turismo

- Fondi indifferibili

- Fondo promozione lettura

- Piccoli editori

- Premi Nazionali per la Traduzione

- Pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

- Ripartizione del fondo per il diritto di prestito pubblico

- Tax Credit Librerie

- Traduttori editoriali

- Tutela patrimonio bibliografico

- Attività

- Accademie & Biblioteche d’Italia

- Acquisti coattivi

- Albo delle librerie di qualità

- Autorizzazione per Mostre

- Biblioteca Italia

- Deposito Legale

- Dichiarazioni di interesse culturale

- Digitalizzazione

- Libera circolazione

- Patrocini

- Scarto del materiale bibliografico

- Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)

- Tutela patrimonio bibliografico

- Vigilanza

- Notizie

- Calendario eventi

- Amministrazione trasparente

- Disposizioni generali

- Organizzazione

- Consulenti e collaboratori

- Personale

- Bandi di concorso

- Performance

- Enti controllati

- Attività e procedimenti

- Provvedimenti

- Controlli sulle imprese

- Bandi di gara e contratti

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

- Bilanci

- Beni immobili e gestione patrimonio

- Controlli e rilievi sull'amministrazione

- Servizi erogati

- Pagamenti dell'amministrazione

- Opere pubbliche

- Informazioni ambientali

- Interventi straordinari e di emergenza

- Altri contenuti - Corruzione

- Altri contenuti - Open Data

- Altri contenuti - Accesso civico

- Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

| Denominazione | CondividiSu |

|---|---|

Comitato Nazionale per le celebrazioni del III centenario della nascita di Pietro Metastasio |

| Descrizione | Dettaglio |

|---|---|

| Presidente | Sergio Romagnoli(1996-1997), Roman Vlad (1997-2001), Bruno Cagli (2001-2003). |

| Segretario tesoriere | Prof. Mario Valente |

| Sito web | http://www.pietrometastasio.com |

| Telefono | +39 066865428 |

| Fax | +39 066865428 |

| info@pietrometastasio.com | |

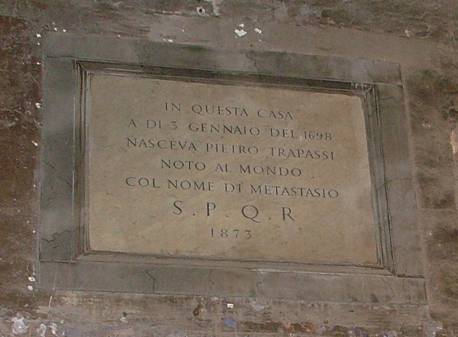

| Indirizzo | Casa Metastasio, Via dei Cappellari 30 |

| Cap | 00186 |

| Comune | ROMA |

| Provincia | Roma |

| Regione | Lazio |

| Durata | 1998 - 2003 |

| Presentazione |

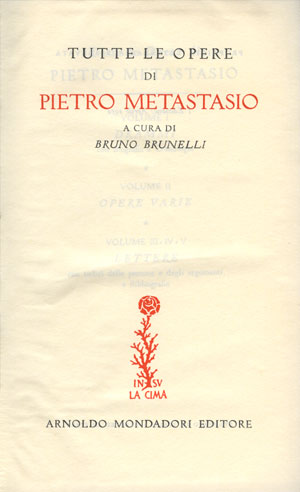

ARPACROM (Associazione per il Rilancio del Patrimonio Artistico di Roma e dell’Opera di Metastasio) con sede nella casa natale di Pietro Metastasio in Via dei Cappellari 30 (Campo de’ Fiori, Roma) promuove nel 1995 con un progetto artistico-culturale del suo presidente, Prof. Mario Valente, la costituzione del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 3° Centenario della nascita di Pietro Metastasio (1698-1998). La “riforma” del melodramma attuata da Metastasio nella prima metà del Settecento raccoglie e polarizza nella sua opera per musica le suggestioni dei linguaggi e delle forme espressive delle letterature italiana, classica latina e greca, dei tragici francesi del Seicento, della pittura, dell’architettura teatrale, della scenografia, e della composizione musicale, suggestioni in parte confluite nel cosiddetto “proto-classicismo” romano tra Sei e Settecento per rinnovare le forme estetiche del barocco. Grazie all’innovativa rielaborazione di queste tradizioni artistico-letterarie, la poesia di Metastasio riesce ad imporre la lingua italiana nel teatro musicale del Settecento e di buona parte del XIX secolo in tutta Europa, a seguito dell’assunzione dell’incarico di Poeta Cesareo a Vienna nel 1730, su invito e per nomina dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo. Nell’arco di oltre 150 anni mettono in musica i versi del poeta romano pressoché tutti i compositori di ogni paese e generazione: dagli esponenti della scuola napoletana della prima metà del Settecento, Alessandro Scarlatti, Domenico Sarro, Niccolò Porpora, Leo Vinci, G.B. Pergolesi, J.A. Hasse, Leonardo Leo, ai veneziani Tomaso Albinoni e Antonio Vivaldi, da G.F. Haendel ai musicisti della corte viennese, Antonio Caldara, Georg Reutter, J. Porsile, L.A. Predieri (alla corte di Vienna Metastasio svolge il ruolo di Poeta Cesareo dal 1730 sino alla morte nel 1782), a Ch. W. Gluck, con il librettista Calzabigi, autore di una riforma del melodramma metastasiano, a Niccolò Jommelli, appartenente alla seconda generazione della scuola musicale napoletana, dai veneziani Galuppi e Traetta a J.Ch. Bach, ad Antonio Salieri, e attraverso il magistero di quest’ultimo, a Franz Schubert e L. van Beethoven, da F.J, Haydn a W.A. Mozart, dall’ultima generazione dei musicisti di scuola napoletana, Niccolò Piccinni e Pasquale Anfossi a Domenico Cimarosa e Giovanni Paisiello, sino a Meyerbeer, Mercadante e Glinka nell’Ottocento, Nino Rota e Gian Francesco Malipiero nel Novecento. La fortuna di Metastasio come il librettista che, fino ad oggi, ha ricevuto il maggiore numero di intonazioni nella storia del melodramma, ancora a distanza di secoli dalla sua morte, è non solo e non tanto dovuta all’eufonia metrico-sillabica dei suoi versi, particolarmente musicali e musicabili, quanto piuttosto ed insieme ai sentimenti e affetti, al senso ed ai significati etico-politici che essi comunicano accompagnati dalle note dei più grandi compositori della civiltà occidentale. Una nuova vita civile nell’Europa del Settecento si fa strada attraverso l’idea di un governo della Politica informata alla Giustizia, alla Clemenza e alla Felicità per la maggior parte degli individui che compongono il variegato mondo plurinazionale, etnico e religioso dell’Impero. Pietro Metastasio interpreta il ruolo di Poeta di tre imperatori d’Asburgo mediante un testo per musica che, dilettando, al tempo stesso educa sia i sudditi, destinatari della Politik imperiale, sia gli stessi autocrati dell’ancien régime al rispetto reciproco e alla civile convivenza. L’uguaglianza di ogni uomo, in quanto responsabile delle proprie scelte morali e di vita, avvicina e accomuna, in qualche modo, popolo minuto e ceti medi, da una parte, e aristocrazia e alto clero, dall’altra, facendo della capacità donativa di ogni individuo, per contribuire al bene degli altri, il fulcro della fortuna della poesia per musica di Pietro Metastasio. L’opera seria fu, non a caso, entusiasticamente accolta ed ammirata dagli esponenti più illustri dell’età illuminista: Voltaire, prima di tutto, Diderot, Algarotti e Baretti, i fratelli Verri, sino a J.J. Rousseau, sino ad Henri Beyle, Stendhal, nei primi decenni dell’Ottocento. Il mondo degli intellettuali napoletani e romani, dalla seconda metà del Settecento sino alla nascita delle effimere repubbliche giacobine alla fine del secolo, intrattenne intensi rapporti epistolari con il Poeta Cesareo. Eleonora de Fonseca Pimentel, Saverio Mattei, Domenico Forges Davanzati, Andrea Serrao, Francesco Astore, tragici protagonisti della Rivoluzione napoletana del ’99 riconobbero nella poesia per musica di Metastasio il rivelarsi della possibilità di una trasformazione profonda delle coscienze fondata sul binomio inscindibile bellezza/eticità. Durante l’esperienza della Repubblica romana (ed anche a Napoli) venivano rappresentati i drammi di Metastasio Catone in Utica e Attilio Regolo quali simboli ed espressione della tradizione libertaria del popolo romano. Le celebrazioni per il 3° centenario della nascita di Metastasio, connotate dal titolo generale: “Pietro Metastasio Poeta dell’unità culturale europea”, come proposto nel progetto di Mario Valente, hanno inteso sottolineare le molte e feconde chiavi di lettura dell’opera per musica del poeta romano e Cesareo, coinvolgendo le competenze di storici della musica, della letteratura, del teatro, delle arti visive e dell’architettura dell’età illuminista. I rapporti tra i linguaggi delle arti nell’opera di Metastasio sono stati ricomposti e collegati con manifestazioni scientifiche e lirico-sinfoniche, ripercorrendo le tappe della sua straordinaria carriera nelle città italiane e a Vienna, quali, ancora oggi, testimonianze significative e storico-ambientali del trionfo dell’opera italiana. Per iniziativa del Comitato Nazionale, Napoli, Roma, Venezia e Vienna, per la prima volta quest’ultima, hanno accolto 7 convegni internazionali di studio, oltre 15 concerti e rappresentazioni sceniche dei drammi, oratori e feste teatrali di Metastasio, alcuni dei quali eseguiti in prima assoluta nei tempi moderni, come, a solo titolo di esempio: La contesa de’ Numi (Metastasio-Vinci, Palazzo Altemps Roma, 1997 e 1998) e Siroe (Metastasio-Haendel, Venezia, Teatro La Fenice, 2000-2001), L’Olimpiade (Metastasio-Cimarosa, Venezia, Teatro La Fenice, 2001-2002). Valori come la giustizia, il rispetto dei patti sociali e delle leggi, il perdono e la solidarietà nei confronti degli individui più deboli; prima fra tutte la donna, l’abbandono di qualsiasi superiorità razziale, di sangue, di stirpe e di religione sono stati al centro della produzione della poesia per musica di Pietro Metastasio. La stessa politica degli Asburgo nel corso del secolo XVIII traeva ispirazione dalle rappresentazioni dell’opera italiana che gli imperatori vollero trapiantare nella loro Corte affidandone le creazioni al Poeta Cesareo. L’intero ciclo delle celebrazioni metastasiane ha così potuto valorizzare non soltanto l’opera dell’unico e solo poeta capace di imporre la lingua italiana in età moderna in tutto il mondo, ma anche la sua “attualità” nel contesto della consapevole definizione da parte dei paesi dell’UE della comune loro appartenenza alle medesime origini e tradizioni antropologico-culturali e, soprattutto, morali. |

| Materiale |