- Direzione generale Biblioteche e istituti culturali

- Biblioteche Pubbliche Statali

- Istituti Culturali

- Diritto d'Autore

- R.P.G. - Registro Pubblico Generale delle Opere Protette

- Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

- Opere orfane

- Opere fuori commercio

- Violazione dei diritti di proprietà intellettuale

- Unione Europea

- Focus attività

- CREDA

- Norme di riferimento e link utili

- Diritto d'autore - Prestito

- Diritto d'autore - Reprografia

- Contributi

- Biblioteche non statali

- Capitale italiana del libro

- Comitati nazionali

- Contributo alle biblioteche per acquisto libri

- Convegni e Pubblicazioni

- Edizioni Nazionali

- Fondo promozione lettura

- Istituti Culturali

- Premi Nazionali per la Traduzione

- Pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

- Ripartizione del fondo per il diritto di prestito pubblico

- Tax Credit Librerie

- Tutela patrimonio bibliografico

- Attività

- Accademie & Biblioteche d’Italia

- Acquisti coattivi

- Albo delle librerie di qualità

- Autorizzazione prestiti per mostre

- Biblioteca Italia

- Deposito Legale

- Dichiarazioni di interesse culturale

- Digitalizzazione

- Libera circolazione

- Patrocini

- Scarto del materiale bibliografico

- Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)

- Tutela patrimonio bibliografico

- Vigilanza

- Notizie

- Calendario eventi

- Amministrazione trasparente

- Disposizioni generali

- Organizzazione

- Consulenti e collaboratori

- Personale

- Bandi di concorso

- Performance

- Enti controllati

- Attività e procedimenti

- Provvedimenti

- Controlli sulle imprese

- Bandi di gara e contratti

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

- Bilanci

- Beni immobili e gestione patrimonio

- Controlli e rilievi sull'amministrazione

- Servizi erogati

- Pagamenti dell'amministrazione

- Opere pubbliche

- Informazioni ambientali

- Interventi straordinari e di emergenza

- Altri contenuti - Corruzione

- Altri contenuti - Open Data

- Altri contenuti - Accesso civico

- Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

| Titolo | CondividiSu |

|---|---|

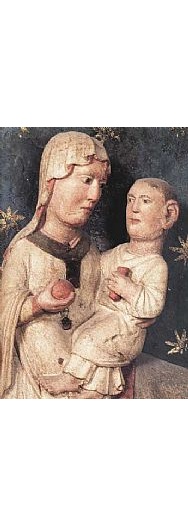

Il Medioevo delle cattedrali |

Dal 9 aprile a Parma una mostra sulla storia delle cattedrali fra

IX e XII secolo.

In occasione dei 900 anni dalla dedicazione della cattedrale di Parma, il Salone delle Scuderie in Pilotta in Parma, dal 9 aprile al 16 luglio 2006 propone “Il Medioevo delle cattedrali”, la grande mostra sulla architettura, scultura, pittura, mosaico, miniatura, oreficerie della cattedrali fra secolo IX e secolo XII. L’esposizione curata da Arturo Carlo Quintavalle riunisce eccezionalmente a Parma una sequenza straordinaria di oltre 100 capolavori, molti dei quali mai usciti dalle loro sedi e non pochi del tutto inediti. Ad essere così intensamente rappresentata è la storia di una doppia generazione, quella a cavallo fra secolo XI e secolo XII, le generazioni che portarono avanti la Riforma Gregoriana, la più grande trasformazione di modelli e di racconto della Chiesa di Roma.

Di Wiligelmo e dei suoi immediati seguaci, la mostra

allinea ben 11 opere che vengono da Modena, da Cremona, da

Milano. Accanto ad esse, le sculture di Niccolò che

vengono da Piacenza, da Ferrara, e ancora decine e decine di pezzi

di scultura monumentale che sono state prestate dai maggiori Musei

Civici e Musei Diocesani dell’intero settentrione, da Pavia a

Como, da Milano a Bobbio, a Ferrara, a Brescia. Intorno a queste

intense sculture, la mostra propone raffinati esempi di pitture,

mosaici, manoscritti oreficerie.

Arrivano alla mostra una ventina di pezzi di età carolingia, che provengono da Torino e da Milano, da Bobbio e da Modena e da Como permettendo di ricostruire la prima grande trasformazione delle chiese paleocristiane, con l’invenzione di un nuovo arredo, costruito da intrecci finissimi, da un racconto fatto di proporzione, di geometria, di rapporti spaziali, un racconto senza figure. Fra i pezzi di grande rilievo alcuni che provengono da Bobbio, nel IX secolo ancora il maggiore monastero al settentrione, e molti altri che permettono di ricomporre una immagine degli spazi interni delle chiese e dei percorsi interni a questi per i religiosi e per i fedeli.

Poi la grande rivoluzione che in mostra comincia con due grandi affreschi staccati provenienti da Sant’Antonino a Piacenza, che si datano attorno al 1020, e una serie di altri pezzi attorno al medesimo periodo. Viene quindi il nodo della mostra, quel tempo fra l’ultimo terzo dell’XI secolo e il primo del seguente, il tempo in cui si confrontano due storie, due modi di scolpire e di raccontare. Da una parte ecco Wiligelmo e la sua officina che lavora per circa trenta anni da San Benedetto Po e Nonantola, Modena, Cremona e in parte a Piacenza; di Wiligelmo giungono pezzi di grande qualità, come la Madonna di Carpi, come lo stipite del portale proveniente da Cremona, come il telamone sempre da Cremona e conservato a Milano al Museo del Castello Sforzesco. Dopo Wiligelmo le opere dell’architetto e scultore Nicholaus che è attivo fra l’altro a Piacenza, a Verona, a Ferrara e del quale arrivano in mostra pezzi importanti come i profeti di Piacenza, forse da un portale del Duomo, le lastre delle transenne di Ferrara ed altro ancora. Domina la scena di questa grande cattedrale della Riforma, il Crocefisso di San Savino, un’opera unica che propone la lingua nuova, mediata anche dagli avori spagnoli, ma che è la lingua della Riforma, il Cristo che guarda, vivente, dalla croce i fedeli.

Di fronte a tutto questo ecco la grande stagione della Lombardia, che allora era tutto il settentrione, ma una Lombardia che piega, con Pavia, con Como verso l’impero, e dunque che utilizza una iconografia diversa: invece della evocazione del mondo classico che per la committenza di Wiligelmo rappresenta la identità della Chiesa Riformata con quella cristiana delle origini, ecco gli animali che si rincorrono nel tralcio, ecco un bestiario che si diffonde sui capitelli, sugli archivolti, sulle finestre del Sant’Abbondio e del San Fedele a Como oppure dentro il San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia oppure al San Celso e al Sant’Eustrogio di Milano, un bestiario che caratterizza anche le sculture della prima parte, quella absidale e del transetto della cattedrale di Parma. Siamo dunque fra il 1090-1100 e il 1115 circa e le decine di pezzi di scultura monumentale esposti propongono una chiesa diversa, dove alcuni capolavori si impongono come il pulpito da Santa Maria Beltrade, che probabilmente si data a fine XI secolo o inizi XII come il pulpito di San Giulio d’Orta. Attorno a questi pezzi che delineano la storia delle città e delle loro cattedrali o delle loro principali chiese in Lombardia ecco un altro nodo che dimostra se ve ne fosse bisogno che cosa vuol dire il confronto fra prima e dopo la Riforma. Bologna è uno strano caso, una singolare città nella quale fino agli anni ’90 e anche oltre del secolo XI si confrontano un vescovo legato al papato di Roma e un altro legato a Guiberto, vescovo di Ravenna divenuto antipapa. Così i pezzi degli anni ’90 evocano essi pure il paleocristiano e in mostra si vedrà una lastra proveniente dal Museo Civico, mentre gli altri pezzi neo-paleocristaini sono al Duomo di Bologna e ai Santi Vitale e Agricola sempre a Bologna; ma quando Bologna entra nel clima della Riforma ecco che viene chiamato un grande scultore, proprio Nicholaus che realizza un grande portale del quale in mostra proponiamo quattro grandi lastre di recente ritrovate e che in questa occasione vengono attribuite proprio a Nicholaus stesso e datate attorno al 1120-1130.

Il racconto della mostra si articola in un sistema complesso di

settori, come quello dei manoscritti prestati da diverse

biblioteche, pezzi importantissimi e chiavi narrative per

comprendere il senso della Riforma, come le Bibbie

Atlantiche che diffondono l’ordine dei libri della

Bibbia e il testo scritto in carolina e le immagini dei canoni

pensati come grandiose, sospese architetture, e le iniziali a

intreccio animate da figure e animali che diventeranno un luogo

comune dell’intero racconto del romanico in scultura. E con i

codici alcune oreficerie come quelle prestate dai Musei Civici di

Brescia, Bologna e Milano, che delineano un percorso dal secolo XI

alla metà del secolo XII e che testimoniano, come per

esempio il candelabro di Frassinoro (Modena) i rapporti con la

Francia, esattamente come alcuni avori sono bizantini mentre altri

sono legati alla riforma Gregoriana e vengono da un ambito

salernitano.

L’esposizione è accompagnata da un sistema di oltre 40

pannelli narrativi che illustrano le tecniche del lavoro medievale,

dai metalli alle costruzioni, e quindi analizzano le architetture

di ciascuna delle chiese entro le quali i pezzi scolpiti si

conservavano in origine, ancora da pannelli che analizzano i temi

del minio e quelli della oreficeria, della pittura e della scultura

con riferimenti a monumenti scomparsi o comunque lontani. Il

quadro che viene proposto fa perno su oltre 100 opere esposte in

mostra nello spazio della Pilotta e alcune decine di altre esposte

nelle sedi distaccate della mostra e che sono il Museo Diocesano in

piazza Duomo a Parma e la Galleria Nazionale.

La mostra, curata da Arturo Carlo Quintavalle, è accompagnata da un catalogo di oltre 500 pagine in quarto, e si avvale dei contributi di illustri storici dell’arte italiani e stranieri, da Manuel Castineiras Gonzales a Xavier Barral Y Altet, da Francesco Gandolfo ad Arturo Calzona. Le schede delle opere sono state scritte per la gran parte da un gruppo di studiosi, dottori di ricerca, specializzati e dottorandi della classe dei Beni Culturali dell’Università di Parma e di quella di Roma 3.

Informazioni

Data di fine: 16 luglio 2006

Fotogallery