- Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore

- Biblioteche Pubbliche Statali

- Diritto d'Autore

- R.P.G. - Registro Pubblico Generale delle Opere Protette

- Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

- Opere orfane

- Opere fuori commercio

- Violazione dei diritti di proprietà intellettuale

- Unione Europea

- Focus attività

- CREDA

- Norme di riferimento e link utili

- Diritto d'autore - Prestito

- Diritto d'autore - Reprografia

- Contributi

- Biblioteche non statali

- Capitale italiana del libro

- Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria

- Editori di arte e turismo

- Fondi indifferibili

- Fondo promozione lettura

- Piccoli editori

- Premi Nazionali per la Traduzione

- Pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

- Ripartizione del fondo per il diritto di prestito pubblico

- Tax Credit Librerie

- Traduttori editoriali

- Tutela patrimonio bibliografico

- Attività

- Accademie & Biblioteche d’Italia

- Acquisti coattivi

- Albo delle librerie di qualità

- Autorizzazione per Mostre

- Biblioteca Italia

- Deposito Legale

- Dichiarazioni di interesse culturale

- Digitalizzazione

- Libera circolazione

- Patrocini

- Scarto del materiale bibliografico

- Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)

- Tutela patrimonio bibliografico

- Vigilanza

- Notizie

- Calendario eventi

- Amministrazione trasparente

- Disposizioni generali

- Organizzazione

- Consulenti e collaboratori

- Personale

- Bandi di concorso

- Performance

- Enti controllati

- Attività e procedimenti

- Provvedimenti

- Controlli sulle imprese

- Bandi di gara e contratti

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

- Bilanci

- Beni immobili e gestione patrimonio

- Controlli e rilievi sull'amministrazione

- Servizi erogati

- Pagamenti dell'amministrazione

- Opere pubbliche

- Informazioni ambientali

- Interventi straordinari e di emergenza

- Altri contenuti - Corruzione

- Altri contenuti - Open Data

- Altri contenuti - Accesso civico

- Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

| Titolo | CondividiSu |

|---|---|

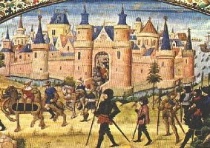

Apertura e mobilità del Medioevo europeo |

All'Accademia delle Scienze di Torino mercoledì 25 gennaio

si terrà la conferenza.

Mercoledì 25 gennaio si terrà la seconda conferenza de I Mercoledì dell'Accademia. Il Prof. Giuseppe Sergi (Università di Torino), tratterà il tema "Apertura e mobilità del Medioevo europeo".

Ore 17.30, ingresso da Via Accademia delle Scienze, 6

La storiografia tradizionale insisteva sulla decadenza

strutturale del sistema viario romano: è il solo aspetto che

risulta confermato nella ricerca medievistica degli ultimi

decenni.

Il fatto che non esistessero più grandi strade lastricate

(viae stratae, appunto), non significa tuttavia che nel medioevo ci

fosse un rallentamento della circolazione degli uomini. Fasci di

strade parallele più strette e per lo più sterrate,

aree di strada corrispondenti a direzioni di flusso non facili da

cartografare, sistemi di capillari più locali erano al

servizio di una mobilità comunque accentuata e

caratterizzata da una forte opzionalità dei percorsi.

La grande fama dei pellegrinaggi medievali ha fatto talora supporre

che esistessero strade specializzate in viaggi penitenziali e

devozionali: non è così. Nelle «aree di

strada» viaggiavano indistintamente pellegrini, mercanti,

armati, conduttori di greggi e monaci-intellettuali.

La strada medievale non è da considerare, dunque, come

elemento stabile del paesaggio che condizionava l'attività

costruttiva: sono in completa crisi le interpretazioni secondo cui

la maggior parte dei castelli nasceva a presidio dei luoghi di

passaggio, o le ricostruzioni che supponevano ‘linee' di

edifici religiosi posti lungo le vie dei pellegrini.

I poteri di maggior livello - regi soprattutto - si impegnavano a

tutelare i passaggi obbligati: è il caso dei valichi alpini

maggiori, quelli più nettamente tagliati nella catena

montuosa.

In questo quadro - meno comodo ma più mosso e variabile

rispetto all'impero romano e agli stati moderni - i contatti fra

regioni lontane d'Europa sono stabilmente intensi. I viaggi

più noti, perché celebrati dai cronisti, sono quelli

dei re alla guida di eserciti o dei maggiori intellettuali che si

spostavano fra biblioteche monastiche, scuole delle cattedrali,

corti principesche.

Ma al di sotto di questa mobilità di vertice c'è un

tessuto costante di comunicazioni e contatti: i protagonisti erano

funzionari pubblici, nobili alla ricerca di punti di radicamento

sempre nuovi, chierici e monaci in movimento fra una

pluralità di enti religiosi, maestri impegnati in diverse

sedi universitarie, podestà che mettevano la loro

professionalità al servizio di vari comuni, mercanti che

mantenevano le connessioni fra mercati settimanali e fiere

annuali.

La stessa economia altomedievale, che gli studi fra Otto e

Novecento ritenevano «chiusa» e fondata sul baratto

(con un'idea sbagliata purtroppo ancora oggi prevalente nella

cultura diffusa) era invece aperta e monetaria.

Per ulteriori informazioni sui prossimi convegni il link al sito dell'Accademia delle Scienze >>>

Fotogallery